近日,中国地质大学(武汉)环境学院教授刘运德带领学生对来自新疆塔里木河流域的一批水样开展分析,力图破解隐藏其中的水文循环与生态环境效应“密码”。近3年来,中国地质大学(武汉)环境学院和中国地质调查局西安地质调查中心、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站、黄河勘测规划设计研究院有限公司的技术团队紧密合作,共同开展塔里木河流域水环境调查与生态效应评估,为流域水资源可持续利用与生态环境保护贡献力量。

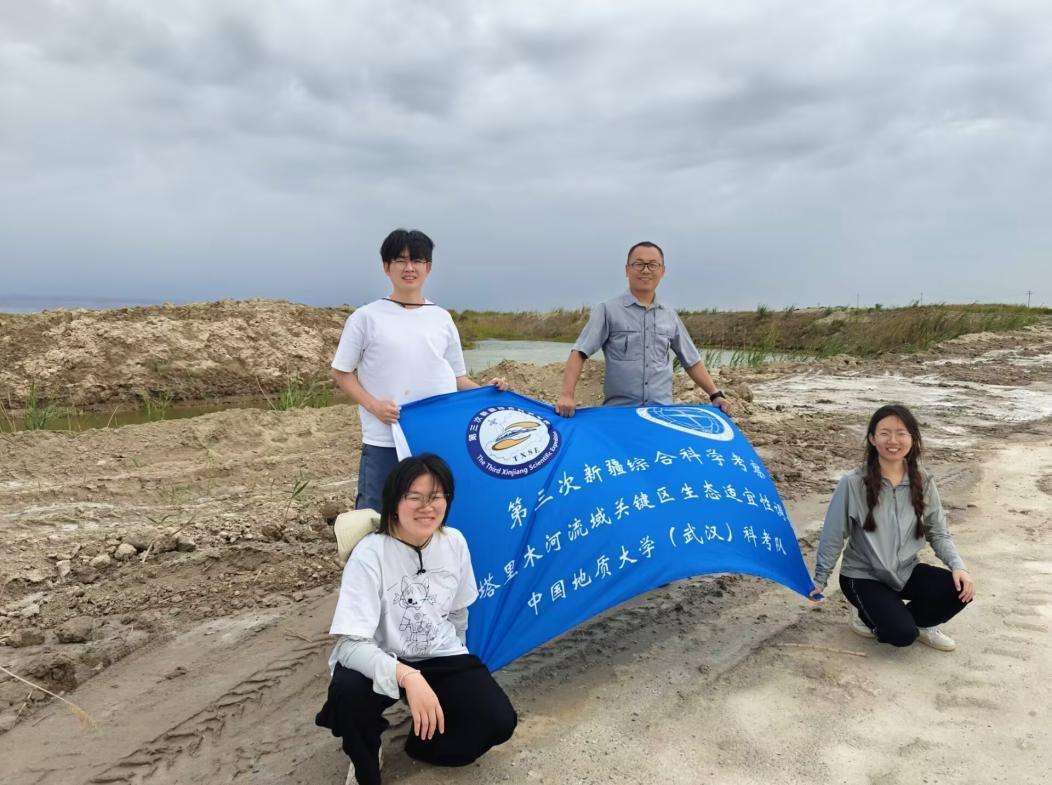

中国地质大学(武汉)师生在塔里木河流域采集地表水。

跨区域协作:联合开展野外调查

新疆南部的塔里木河总长2179千米,蜿蜒于塔克拉玛干沙漠边缘。这条中国最长的内陆河,以102万平方千米的流域面积,在干旱荒漠间孕育出独特的绿洲与生命走廊,是维系西北生态安全的天然屏障。然而,这广大的区域生态承载能力却非常脆弱。

为了摸清这条河流的脉络,2022年10月,科技部和中国科学院组织实施了第三次新疆综合科学考察项目《塔里木河流域关键区生态适宜性调查》。由中国地质大学(武汉)牵头,联合中国地质调查局西安地质调查中心、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站以及黄河勘测规划设计研究院有限公司,共同承担了下设课题《塔里木河流域水环境调查与生态效应评估》。

这场跨越三年的科学之旅,如同为塔里木河流域进行的一次全面“体检”。近三年来,4家单位40余名专家学者、技术骨干与研究生,在塔里木河流域行程超过8000公里。以严谨务实的态度和多学科融合的创新模式,围绕课题紧密协作,揭示了塔里木河流域地下水水质演变、水位动态及其生态效应,深化了对水岩作用、灌溉淋滤及生态输水的认识;编制了主要绿洲区地下水埋深、水质图集,发现地下水整体淡化、局部咸化及大规模降落漏斗特征;构建了生态输水—地下水埋深—植被响应模型,提出生态输水的优化方案,为流域水资源可持续利用及绿洲生态保护提供科学依据。近三年来,建立多源监测数据集,培养研究生5名、科研骨干4名,提交专题与咨询报告各1份,出版专著1部。

课题负责人、中国地质大学(武汉)环境学院孙自永教授表示:“这项综合研究,并非局限于单一的水文地质或环境领域,需要地质、水文、生态、环境等多学科的支撑。各科研单位和机构联合开展野外综合调查研究,是当前科研攻关的趋势,唯有如此,研究才能更加深入。”

水样采集现场 。

野外征途:坚守科学探索初心

在塔里木河流域开展各项野外调查,远非想象中那般轻松。这片广袤的土地,多被荒漠、戈壁覆盖,气候干燥,风沙肆虐,交通极为不便。有时抵达一个水样的采样点位,驱车五六个小时是家常便饭。

中国地质调查局西安地质调查中心的技术骨干们,长期扎根西北野外,有着丰富的野外考察经验,但在塔里木河流域的考察中,他们始终不敢懈怠。在野外,他们的主要任务是对流域地下水与植被生态功能开展调查,结合历史资料分析30年来地下水环境的动态变化,以及气候变化和人类活动对流域的生态影响。

正高级工程师马洪云说,近三年来,他们每年都来塔里木河流域,采集水样超过1000组,这意味着要前往1000多个不同点位。在荒无人烟的野外,他们常常汗流浃背、风餐露宿。“地质工作者在野外吃的苦,从不轻易诉说,即便对家人也很少提及。但在野外看到辽阔壮丽的风景时,内心的疲惫瞬间消散,那种治愈人心的力量难以言表。”他说。

新疆维吾尔自治区生态环境监测总站正高级工程师常玉婷回忆,有次,她和技术骨干们,夏季汛期在塔里木河采集水样,彼时河水湍急,稍有不慎便可能跌落河中,后果不堪设想。但为获取珍贵的水样,大家相互扶持,小心翼翼地完成采集工作。

为保证水样的时效性与准确性,大家常常天未破晓就踏上征程。夏日,顶着40℃以上的高温炙烤。冬季,迎着零下20℃的凛冽寒风。为确保现场检测设备正常运行,炎炎夏日,队员们用冰冻的矿泉水瓶为设备降温。酷寒冬日,又用棉衣将设备层层包裹,防止其因低温“罢工”。

“在野外采集水样,既要保护好自身安全,同时也要维护好仪器设备。仪器一旦出故障,工作会陷入极大困境。” 常玉婷感慨道。在她看来,野外考察要顺利完成目标,野外生存技能、仪器操作与维护技能以及不惧艰难险阻的勇气,缺一不可。

野外的各种意外总是不期而至。有一次,黄河勘测规划设计研究院有限公司的正高级工程师轩晓博和技术骨干们,在台特玛湖结束野外调查后差点遭遇一场车祸。“在塔里木河流域内远离绿洲的区域开展考察,永远无法预知下一秒会发生什么。我们必须时刻警惕,注意安全,遇到危急情况更不能慌乱。”轩晓博说。

孙自永教授(后排右)和研究生们在塔里木河流域。

携手前进:生态保护责任在肩

野外调查是对体力、意志和科学态度的多重考验。一次,中国地质大学(武汉)环境学院师生在塔里木河流域开展野外采样,因道路受阻车辆无法继续前行,若要抵达取样点位,就必须在烈日炙烤下,背负沉重仪器,步行半小时以上穿行于荒漠。面对这样的艰苦条件,大家一度犹豫,觉得少一个点位似乎无关紧要。此时,刘运德教授毅然推开车门,半只鞋陷入松软的沙土中,他看着前方,语气坚定地说:“科学工作来不得半点马虎,每个数据都至关重要,绝不能遗漏。”

在他的带领下,师生们咬牙坚持,沿着漫长的沙土路继续前行。抵达采样地后,大家迅速展开取样工作,全神贯注完成每一个环节。夕阳西下,微风拂面,辛劳与喜悦交织。

塔里木河流域地广人稀,采样点位分散且多远离城镇村落。采集地下水样时,寻找合适的水井至关重要,当地居民的热情与善良给予师生莫大的帮助。他们冒着烈日,在田埂和地头间耐心带路,不辞辛劳地寻找井口。待师生蹲下身在井边取样时,居民们又拎来刚从地里摘下的哈密瓜和葡萄,热情邀请师生们品尝。“淳朴善良的居民们,让我们在酷热中感受到阵阵清凉。”研究生蓝馨说。野外调查中,新现象的发现总能瞬间点燃大家的热情。当监测到某取样点水盐指标异常,并进一步揭示其与地下水动态、土壤盐渍化及植被状况之间的联系时,那种“用专业知识读懂水盐与生态关系”的成就感,往往能驱散沿途的酷热。

对于来自四家单位的技术骨干、专家学者和研究生们而言,野外无疑是生动的“课堂”。研究生白丽彤说:“这让我完成了从理论到应用的跨越,从最初操作仪器时的手忙脚乱,到如今能独立完成点位勘察、样品采集和数据记录全流程工作。”在野外调查中,老师们不仅要传道授业解惑,还要培养研究生们的科学精神。

大家纷纷表示,尽管课题《塔里木河流域关键区生态适宜性调查》实现了研究目标,但是塔里木河流域的生态保护,注定是一场漫长的远征,仍需更多科技工作者持续努力,用智慧破解干旱区生态密码,让塔里木河的碧波永远荡漾。

作者:陈华文

链接:8000公里云与月:奔赴塔里木河流域的生态邀约——中国环境网

(原载 中国环境网 2025年8月25日)