地大新闻网讯(通讯员 郭玫 孙英杰 罗祖浩)在我们身边,有这样一群研究生,他们的战场不在边疆,而在实验室、在代码海、在试验田,他们将最前沿的学术研究与国家重大战略需求紧密相连。让我们走近这些“强国路上的研究生”,聆听他们的故事,感受科研的厚度与温度。

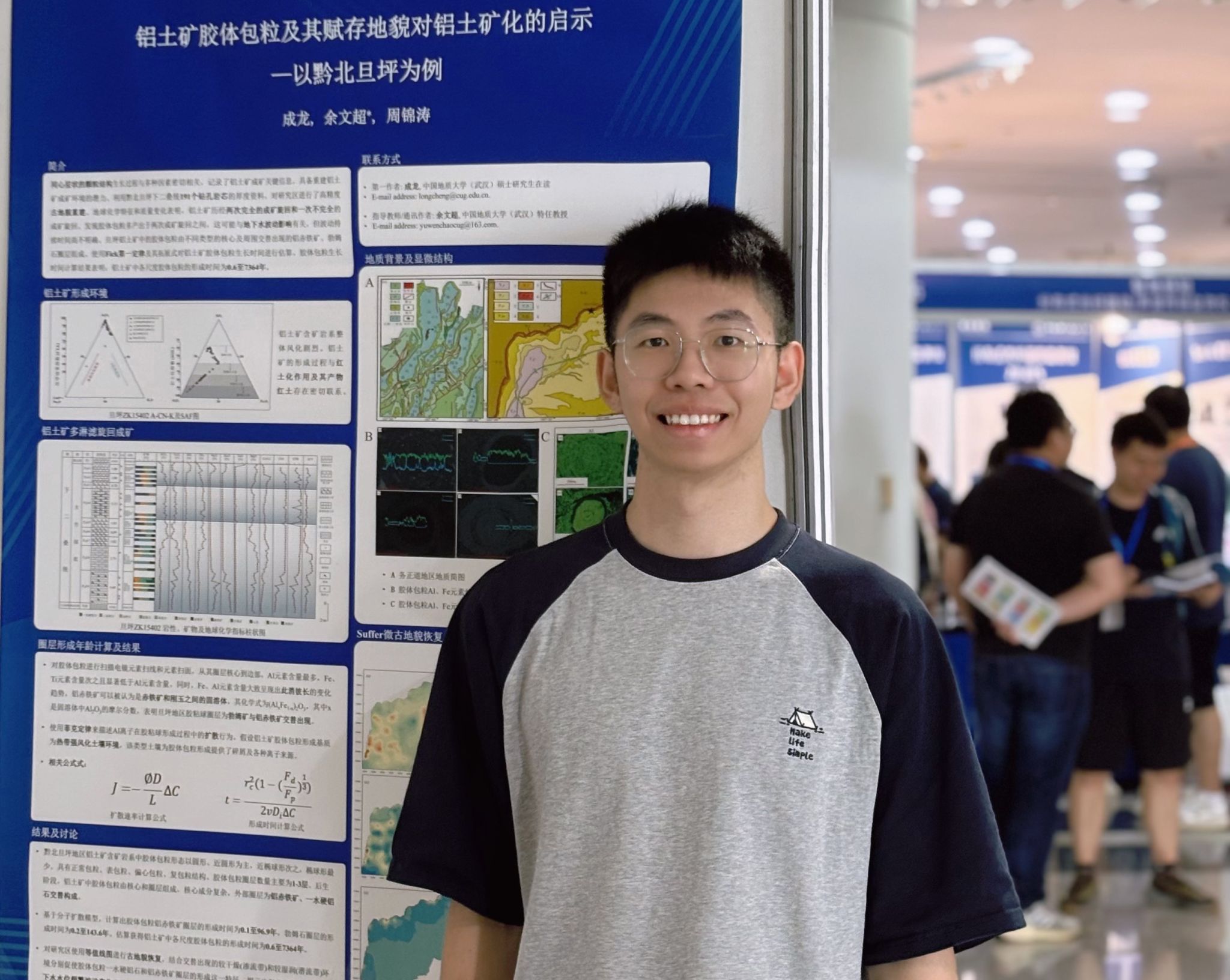

成龙:在山川裂隙中,寻找关键矿产的“密码”

“‘把论文写在祖国大地上’,对我们地学类专业学生来说,是倡导将理论研究与我国实际地质问题紧密结合,让知识在祖国的山川河流中产生真实的价值与贡献。” 地球科学学院2025级博士研究生成龙不仅是沉积地质与沉积矿产研究团队中的一员,同时也是贵州省地矿局106地质大队与我校共建的“地质e站”中的一名成员。

双脚沾满泥土,科研对接一线。成龙的研究主要是聚焦于铝土矿中的特殊胶体包粒结构,为了更好地了解这种特殊结构的产出层位和地质历史时期的产出环境,他跟随导师及贵州省地矿局106地质大队的工程师们,多次勘查贵州地区的铝土矿典型剖面,系统采集野外和钻孔岩心样品。通过精细分析,他发现胶体包粒常出现在高品位与低品位铝土矿的过渡地带,其形成与地下水的波动密切相关。这一认识,为野外快速锁定找矿有利区提供了新的标志,有望改变传统的元素分析的工作模式,助力勘探效率的提升。

铝土矿是重要的战略性矿产资源,而成龙对胶体包粒的研究,正是将基础地质认识转化为实用找矿技术的积极探索。他认为,最大的成就感源于研究成果能真正为一线地质队员提供帮助,“在发现胶体包粒的不同矿物圈层可以指示地质历史时期不同的地下水特征,进而可以初步判断出产出胶体包粒层位的临近地层可能产出高品位铝土矿时,这就意味着野外踏勘工作有了更明确的方向,可以节省大量宝贵的时间和人力成本。”

目前,成龙的研究仍集中于贵州地区,但他深知科学探索的边界需要不断拓展。他期望未来能扩大研究范围,继续挖掘胶体包粒这一特殊结构对铝土矿化的指示意义,更好地服务于国家新一轮找矿突破战略行动。他坚信,立足祖国广袤大地的基础地质研究,终将汇入保障国家资源安全的洪流,让沉睡于地下的矿产宝藏,更好地服务于国家发展的宏伟蓝图。

杨程晟:微观世界探砷毒,守护饮水助健康

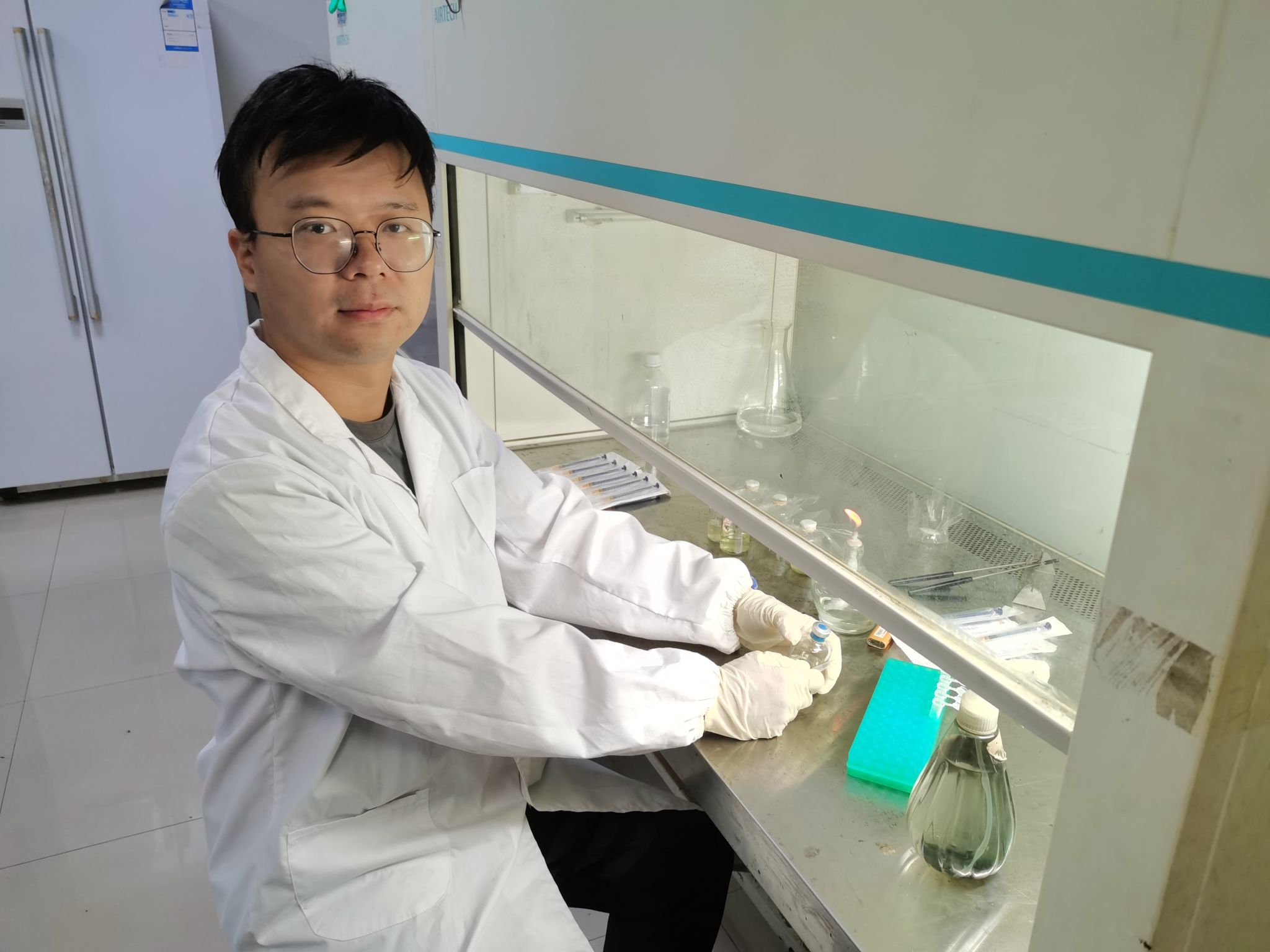

“‘把论文写在祖国大地上’,强调科研人员应将研究与国家实际需求紧密结合,深入实地解决现实问题,让科研成果在实践中落地生根,服务社会与国家发展。” 环境学院2023级博士研究生杨程晟每日与显微镜下的微生物为伴。在曾宪春教授的带领下,他们的课题组主要从事微生物在砷生物地球化学循环中的作用及其机制的研究。他们的研究不仅在理论层面具有重要意义,更直指一个关乎民众健康的现实难题——地下水砷污染。

聚焦现实痛点,让科研回应大地之“疾”。我国部分地区地下水砷含量超标,长期饮用会严重危害人体健康,已成为一个不容忽视的公共卫生问题。杨程晟的研究,正是源于这一现实需求。团队将目光投向湖南省石门县雄黄矿附近的砷污染区,通过深入分析当地土壤微生物群落,他们取得了一项重要发现:呼吸性砷还原微生物(DARPs)不仅能依赖小分子有机碳,还能利用还原态硫化合物作为电子供体,参与砷污染地下水的形成。

“这一发现不仅丰富了我们对DARPs在砷生物地球化学循环中作用的认识,还为解释在缺乏可溶性有机碳的环境中三价砷浓度较高的现象提供了新的视角。”杨程晟说。这项研究为保护和修复生态环境,推动资源的可持续利用、环境的可持续发展和减少砷对公众健康的危害、保障人民身体健康提供了重要支持。

在杨程晟看来,最有成就感的瞬间,是在实验室中成功验证了DARPs能够利用还原性硫化合物作为电子供体,直接将土壤中的固相五价砷还原为更易迁移且毒性更强的三价砷时。“那一刻,所有的反复尝试都变得值得”,他回忆道,“因为这意味着我们的工作,有可能为受砷污染困扰地区的环境改善和健康保护提供实实在在的帮助。”这项从祖国大地实际出发的探索,不仅体现了基础研究的科学价值,更彰显了其守护生态环境与人民健康的社会责任。

展望未来,杨程晟希望他的研究能持续为砷污染风险评估与治理技术开发提供科学依据,提升我国在环境科学领域的国际竞争力,并通过科普提升公众环保意识。他希望为建设美丽中国和健康中国贡献一份力量。

胡晨:向深蓝,为万米海底岩心“护航”

“我理解的‘把论文写在祖国大地上’,不是把成果停留在论文页面上,而是把海上的真实问题拆解成能落地的计划流程,让‘课题—方法—数据—成果’完整落到国家真实场景与工程需求中,能在一线得以肯定、经得起海况与时间的检验,并最终提升我国相关装备与能力。” 工程学院2022级博士研究生胡晨的研究始终围绕大洋钻探船的实际需求展开,聚焦关键结构的疲劳评估与优化,整体结构减振等真实安全问题,并致力于将复杂的算法与模型,沉淀为船厂和运维团队可以直接使用的工具链与设计图册。在宁伏龙教授的指导下,他们的工作一直围绕大洋钻探船的岩心转运和存储展开,重点解决海上复杂工况下样品的安全和效率问题。

胡晨所在团队的研究,源于我国迈向深海所面临的严峻挑战。为了在真实海况与船舶运动下让岩心样品安全、完整、高效地在船上转运与长期保存,他们面临着高质量岩心样品获取难、原位保存更难,以及设备失效与停工代价高、核心装备与标准体系亟须完善、缺少在线健康监测与数据驱动运维体系等重重挑战。而他们的工作正是克服这些困难,实现以可验证的工程方法支撑我国深海科学钻探任务中岩心样品的“安全、完整、高效”全流程管理的目标。

服务科技自强,贡献“中国方案”。最有力的例证,便是他所参与设计并实现了一套属于我国智慧海洋物流领域的系统化应用标准与运维方案,明显减少了对国外技术与经验的依赖。用更可靠的岩心获取与保存能力,支撑海洋资源相关机理研究。

“回顾整个历程,当团队完成从一片空白到成功运行的跨越,我们跨过了许多设计上的大山,在无数细节上反复雕琢。”胡晨说,“当最终看到整套系统平稳运转时,回想开始的不易,成就感油然而生。”

面向未来,他期望把深海样品的“拿、运、管、用”形成一套可复制的中国方案使样品更完整、设备更可靠、流程更清晰、运维更省心,希望更多船型能直接用上这套工具和清单,让现场同事的工作更稳更高效,以实际行动为我国探索深海奥秘提供坚实可靠的装备支撑。

卢中华:用机器人奏响科技自强与文化传承的乐章

“把论文写在祖国大地上,核心是倡导科研脱离纸上谈兵,让科研扎根实际需求,服务国家发展,不再只是追求论文发表,而是去实践。” 自动化学院2024级硕士研究生卢中华所参与的海百合音乐机器人项目,正是这一理念的生动体现。他是陈鑫教授团队的一员,所参与研发的海百合二代机器人,不仅能为少数民族音乐传承提供新途径,也能通过参与演出、电视节目等方式,满足大众的精神文化需求。

“国内的机器人研究主要集中在工业领域,音乐机器人研究尚处起步阶段”,卢中华说,“海百合音乐机器人选取中国传统击弦式民族乐器扬琴作为演奏乐器,将中国传统音乐与现代科技相结合,为传统文化注入新的生命力,有助于解决民族音乐在现代社会中传播和传承难度大的问题。”当科技邂逅民乐,海百合机器人正为扬琴奏响新声。

从机械控制到整体系统,海百合机器人的核心技术均由国内团队自主设计研发。在2025年央视世界机器人大赛这个国际赛事平台上,海百合机器人作为参赛选手,展示了我国在前沿科技领域交叉融合音乐与机器人技术的自主创新成果。

让卢中华最感慨的是一次深入乡村的科技文化活动。当海百合机器人为留守儿童演奏起《茉莉花》和《彩云之南》等乐曲时,一个孩子怯生生地问:“它能教我弹扬琴吗?”那个瞬间,他深切体会到技术的温度与价值——所有的熬夜调试、算法优化,最终化作了一束可以点亮孩子兴趣、弥补教育资源鸿沟的微光。 技术不再是实验室里的数据,而是成为连接人与文化、实现教育普惠的桥梁。

展望未来,他希望海百合机器人能成为一个微小的支点。对国家而言,它旨在填补国内音乐机器人应用空白,为科技自强战略下的文化科技融合积累经验。对人民而言,它更期待能成为普惠的工具,无论是帮助乡村孩子接触音乐、丰富社区居民的精神生活,或是音乐爱好者用它探索创作新可能,都让这份“科技+文化”的成果切实提升大众的获得感与幸福感,用机器人技术为人民奏响美好的生活乐章。

闫浩:为地球做“CT”,用科研叩响深层油气之门

“我理解的‘把论文写在祖国大地上’,就是要以国家的需求和行业的实际难题为导向,开展研究工作,同时让研究成果能落地,真正应用于生产。” 地球物理与空间信息学院2025级博士研究生闫浩的研究选题正是来源于油气资源勘探的实际问题。塔里木盆地顺北地区是我国重要的油气勘探战略区,对保障国家能源安全具有重要意义。

“我们团队主要研究的区域是塔里木盆地顺北地区,这里的油气资源非常丰富,但储层受断裂和溶蚀作用影响,形成了复杂的断裂—缝洞型储集体。这种储集体虽然潜力很大,但也面临一些难题:储层空间非常不均匀、精细刻画难度高和储量评估精度不够,导致勘探和开发成本居高不下,我们的研究就是针对这些问题展开的。我们尝试新的识别和预测方法,提升断裂、缝洞体以及储集体内部结构的表征能力,希望能提高储量评估的准确性和勘探效率,同时降低开发成本。”闫浩每日面对的是亿万年前形成的地下世界图景。他的工作,是为地球做高精度的“扫描”,刻画埋藏于数千米之下的断裂与储层,为寻找油气资源提供关键“导航”。

最有成就感的时刻,来自一线现场的认可。他和团队将研发的地震断裂智能检测方法封装成便捷的软件工具,带到石油单位进行测试。当现场人员操作后反馈“你们这个东西真有用”时,闫浩内心无比激动。“原本需要花费数天甚至一周的识别工作,现在可能一小时就能完成”,这种从论文到工具、从科研到效率的真实转变,让他深切体会到科研成果“落地”的价值,更加坚定了继续深耕这个领域的信心。

作为刘光鼎党支部的学生党员,闫浩也深受前辈科学家报国情怀的感召。他的动力已从纯粹的专业兴趣,升华为保障国家能源安全的责任感与使命感。他希望通过自己的方法创新,为油气资源的高效勘探贡献一份力量,将个人理想与国家需求紧密结合,真正把专业所学用在祖国最需要的地方。

高浩龙:为海岸线“精准画像”,让地形数据服务绿色发展

“‘科研要落地,成果要有用’,要让学术能真正回应祖国发展中遇到的实际问题。” 地理与信息工程学院 2023级硕士研究生高浩龙所在的大地测量与导航团队的研究主要解决海岸带地形测量中的“数据不准、处理低效”问题。lidar在采集海岸带点云时,常因光滑表面反射造成大量噪声,工作人员手动删除异常点效率低、误差大,为解决这一困境,团队针对性地研发自适应去除方法,让技术真正服务实际需求。

“海岸带是我国重要的生态屏障和经济发展区域,但噪声的出现,会导致后续海岸线提取、沙丘形态分析出现偏差。”高浩龙提到,“我们的方法能自适应识别并去除这类异常点,把数据处理效率提升了30% 以上,也让后续的地形分析更精准。”

回忆研究过程,高浩龙感慨道:“在李老师和我的共同努力下,负异常点去除方法成功实践与落地。在现场的测试中,过去几天的工作量,现在只需几十分钟就能解决,从科研意义上真正带来了实际价值。”这项研究的价值,远不止于提升效率。一方面,准确的海岸带地形提取是海岸带生态保护与经济发展的基石,它为海岸带环境监测和生态修复提供精准的基础数据,助力维护海岸带生态平衡。另一方面,也能为沿海区域规划、港口建设等经济发展需求提供科学依据,辅助制定合理的发展策略,推动海岸带可持续发展。

展望未来,高浩龙希望他的工作能带来两方面的改变:一是在精度上,让海岸带LiDAR 数据处理技术更加成熟可靠,为我国沿海地区的生态保护、港口建设、防灾减灾提供更精准的基础数据;二是在普及上,让基层的技术人员轻松使用这项技术,让精准的地形数据能服务到更多沿海区域的发展。

曾雯雯:为万里山河做规划,让户外温暖触手可及

“对我来说,科研不仅仅是书本和实验室的工作,更是将学习与实践结合,把研究融入生活、贴近实际,尝试解决一些现实中的问题。”登山临水,知行合一。作为体育学院户外休憩研究团队的一员,体育学院2024级硕士研究生曾雯雯在学习中跟随团队探索,将理论与实践结合,关注如何通过科学引导,让户外休闲更安全、更可持续地发展。团队始终坚持从实践中发现问题,用研究成果助力解决问题,将严谨的专业精神与对户外的热爱融为一体。

近年来,“户外热”逐渐兴起,但快速发展的背后也存在不少问题。曾雯雯和团队关注到两个比较突出的现象:一方面,一些地方因盲目开发户外资源,不仅破坏了生态环境,还因为缺乏安全设施和科学指导,导致事故频发;另一方面,许多乡村虽然拥有丰富的户外资源,却因缺乏开发规划而长期“沉睡”。比如,哈巴雪山附近的村落,过去主要依靠传统农业,人均年收入不足3万元,而雪山徒步资源并未被充分利用,也未能为当地经济带来更多帮助。

“乡村振兴不仅要有产业支撑,还需要让村民能够参与其中并从中受益。”曾雯雯提到,通过“户外休憩产业”开发乡村资源,团队尝试探索如何在保护生态的基础上,把闲置的户外资源利用起来,同时培养本地人才,让村民能够成为乡村发展的重要力量。这些工作虽然还在摸索阶段,但每一次实践都让她对户外研究有了更多体会。

在登哈巴雪山的实地调研中,曾雯雯感受到户外休闲领域存在的多样需求。她回忆:“有些人因为准备不足差点发生危险,也有一些人因为高昂的费用放弃了体验。这让我意识到,大家对户外的期待,除了与自然亲近,更希望能有安全、便捷且温暖的服务。”为此,团队在研究中设计了多层级的户外休闲网络,为不同人群提供更多选择。

此外,团队还提出了“户外+”的理念,探索户外休闲与生态保护、文化传承的结合点,努力做到“开发与保护并重”。虽然还有许多地方需要完善,但希望通过这些工作,让户外休闲成为乡村振兴、绿色发展的助推力量。

编后:这些地大研究生的故事,是科研与祖国同频共振的生动写照,也是广大地大研究生的缩影。他们将论文的坐标锚定在祖国万里疆土的实际需求上,用科技创新守护国土,服务未来。当我们把视线从这些精彩的个体故事中抬起,看到的是一幅更为壮阔的图景。每一位埋头实验室、深耕专业领域的地大研究生,都是这幅名为“科教强国”蓝图上的闪光点。将个人理想熔铸于国家发展,将学术追求书写在祖国大地。这些科研的价值,不仅在于期刊发表,更在于它们正在或将要改变我们的生活。(编辑 王俊芳 审稿 陈华文)