地大新闻网讯(记者刘妍慧 雷龚鸣)67年风雨兼程,67载波澜壮阔。我校扎根中国大地,始终与国家同呼吸、与全国人民心连心、与人类前途共命运。地大人不忘初心和使命,在长期的办学实践中,坚持以服务国家重大需求和瞄准国际科学前沿为目标,为解决区域、行业乃至人类面临的资源环境问题提供高水平的人才和科技支撑,彰显服务社会的使命担当,为美丽中国建设贡献地大方案和地大智慧。

践行初心,扎根自然资源事业

山河赤子心,以身许国地大人。几代地质人践行报国初心,投身国家科技创新的洪流中。他们用双脚丈量祖国大地,坚定执着投身于国家建设中。

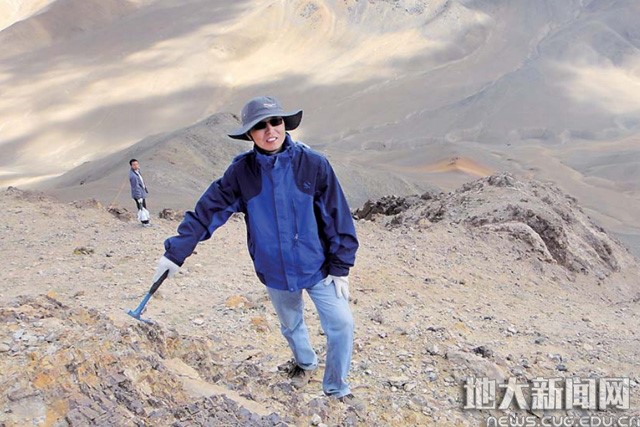

李德威在阿里地区进行野外调查

“开发固热能、中国能崛起。”这是我校李德威教授在生命弥留之际写下的十字遗言。其呕心沥血献身新能源开发的精神引起社会广泛关注;今年教师节来临之际,教育部公布了全国模范教师名单,我校资源学院焦养泉教授名列其中。从教33年来,他培养的学生成为核工业及其地质系统的业务骨干,创建的新型找矿技术为国家节省勘查经费10多亿元。还有很多专家教授,带领学生在地质调查、环境治理、土地资源利用等领域努力奉献。无数地大人,充分发挥专业优势,在自然资源事业的征程洒汗水、献才智,用初心和行动,践行知识分子的使命。

多年来,王焰新团队聚焦地下水水质与安全供水领域,选取长江、黄河和海河流域,开展系统的地下水资源保护与供水安全理论、方法和应用研究。项目成果在国家重点工程——山西省万家寨引黄北干线工程输水方案的确定中发挥关键作用,保障了受水区300余万人的安全供水。

“武汉蓝”被称为军运会最美背景板。这与我校孔少飞教授源排放与区域大气环境团队师生所付出的努力密不可分。近日,学校收到一封武汉市生态环境局寄来的感谢信。信中写道,武汉军运会期间,我校师生积极参与环境空气质量保障管控、应急措施减排成效评估工作,展现了良好精神风貌和专业技术水准,为实现科学调度、精准管控提供了有力支持。

我校源排放与区域大气环境团队工作照

地学发展离不开一代又一代地大人的接续奋斗。新时代背景下,地理学科为国家发展所担负的“学术研究、社会服务、人才培养、文化传承与创新”的功能,更加体现区域性、战略性。今年7月,以“国家需求与地理科学”为主题,由我校、武汉大学、华中农业大学、华中师范大学等院校共同发起的第三届湖北省地理院校野外联合实习举行。此举旨在对标实施“一流大学和一流学科建设工程”,落实我省“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局。

力争一流,打造创新高地

地大坚守为党育人、为国育才的初心不改。我校与自然资源行业血脉相连,几代地大人扎根山河做科研,科技创新成果捷报频传。

新世纪以来,我校获得各级各类自然科学奖38项。2002年,殷鸿福院士、杨遵仪院士团队的“全球二叠系—三叠系界限层型研究”;2007年,高山院士、金振民院士团队的“华北及其邻区大陆地壳组成与壳幔交换动力学研究”;2008年,殷鸿福院士团队的“生命与环境协调演化中的生物地质学研究”;2016年,谢树成教授团队的“显生宙最大生物灭绝及其后生物复苏的过程与环境致因”,均以第一完成单位获得国家自然科学二等奖。11月18日,在第一届亚洲古生物学大会暨中国古生物学会成立90周年纪念活动中,殷鸿福院士被中国古生物学会授予终身成就荣誉。

党的十九大将“坚持人与自然和谐共生”列为新时代中国特色社会主义的基本方略。学校深入学习贯彻党的十九大精神,对标世界一流大学和一流学科建设,结合国家发展战略、“一带一路”倡议、区域经济社会发展和产业发展规划,持续打造建设宜居地球的学科创新体系,全面提升学校服务经济社会发展能力。

为服务国家重大需求及区域经济社会发展,我校准确把握战略定位,聚合优势学科,主动对接“长江经济带”“美丽中国”建设。2017年,我校正式启动“地学长江计划”,组织专家学者从地球科学视域进一步系统地认识长江、研究长江。通过多学科交融,对长江进行更大时空尺度的系统性研究,为解决长江流域地质资源与生态环境问题提供科学支撑,拉开地学研究向长江进军的大幕。

“地学长江计划”启动仪式

该计划启动以来,先后资助了12项重点项目和23项面上项目,完成了第一次联合科学考察。据介绍,围绕地学长江计划,学校近年投入5000万元,直接参与研究人员近200人。

学校正努力构建高水平学术研究平台,围绕“一带一路”沿线国家地质、资源、环境等问题开展研究,促进与沿线各国教育合作和科技协同创新。目前我校已与“一带一路”沿线的匈牙利罗兰大学、伊朗德黑兰大学、印尼泗水大学等30余所高校签署校际合作协议。

“中国—上海合作组织地学合作研究中心武汉学院”揭牌仪式

今年9月,2019“‘一带一路’国际地学合作与矿业投资论坛暨上海合作组织地质青年实践交流营”召开。依托我校学科、人才、科研和国际化优势,建设“中国–上海合作组织地学合作研究中心武汉学院”,将在地质、资源、水文、环境、工程、公共管理、经济管理等领域开展国际化人才培养、科研合作和国际交流,为上海合作组织成员国(观察员国)开展地球科学国际合作提供人才和智力支持。

主动对接,服务产业发展

在中央“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上,习近平总书记深刻指出:各地区各部门各单位要坚持围绕中心、服务大局,把开展主题教育同完成改革发展稳定各项任务结合起来,同做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作结合起来。

与之一脉相承的是,在自然资源行业转型发展的时代背景下,学校高度重视并且积极推进需求导向的产教融合,加强校地合作、校企合作,服务地方经济社会发展。

10月23日至24日,党委书记黄晓玫带队赴景德镇市浮梁县考察调研,并代表学校与浮梁县签署战略合作协议。签字仪式上,黄晓玫指出,学校将与景德镇市浮梁县在乡村振兴战略实施、生态旅游规划、国土空间整治与生态修复、绿色矿山建设、地质灾害防治、干部培训交流以及招生就业等方面开展深度合作。

2018年7月,学校与云南省人民政府举行省校战略合作协议签约仪式。王焰新校长指出,学校围绕云南省经济社会发展需求,在矿产资源、珠宝、环境、信息、地热、新能源、地质灾害与防治等领域开展科研合作,在资源产业经济、旅游规划、土地管理等方面为云南省相关部门提供决策咨询。

在决战决胜脱贫攻坚的关键节点,以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,11月19至21日,校长王焰新一行赴竹山县开展实地调研及走访慰问。王焰新表示,地大与竹山县长期以来开展科教合作,携手共进。学校有关专业领域的专家教授要参与竹山乡村振兴规划,协助发展绿松石产业,助力竹山县经济社会高质量发展。在精准扶贫的征程上,明年1月,学校即将对口帮扶云南省施甸县,将以搭建合作平台、支持教育扶贫和规划编制为重点,助力施甸县脱贫。

学校与武汉市人民政府举行科技成果转化签约大会

积极促进科技成果转化是我校服务社会的重要举措之一。我校与武汉市人民政府联合组建武汉地质资源环境工业技术研究院,采用市场化运营模式,搭建创新创业生态系统,着力促进科技成果转化,服务国家创新驱动战略,并与国内500余所高校院所建立了合作联系,促进全国高校科技成果转化落地。去年,学校与武汉市人民政府举办科技成果转化签约大会,22个项目在武汉落地实施,签约总金额51亿多元。

同时,学校破解关键瓶颈难题,贯通科技创新链、弥补地缘战略缺陷,促进氢能汽车产业技术攻关与产业发展。2018年9月,资环工研院投资建设的首批氢燃料电池动力公交车试运行,武汉首座加氢站同时启用;今年,格罗夫氢能车样车发布。

“产学研用协同”是地学高等教育领域的重要课题。我校发挥专业优势,不断探索构建产学研用合作体制机制,为自然资源行业输送优秀人才。2018年10月,学校与重庆市签署战略合作协议,双方将共同开展长江流域地质过程及资源环境研究计划,共建重庆市自然资源大数据中心、中国地大重庆产业创新工业技术研究院,以及联合实施长江上游重要生态屏障保护和长江流域资源环境领域高端人才平台建设。

不忘初心,就是不能忘记从哪里来;牢记使命,就是要“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”。继往开来,我校坚持弘扬“艰苦朴素,求真务实”校训精神,坚持弘扬“严在地大”的校风学风和“谋求人与自然和谐发展”的价值观;砥砺前行,地大将加强内涵式发展,努力提升人才培养水平、学科建设质量、服务社会水平,扎根中国大地,办一流学府,在服务国家战略中书写新的发展篇章,为实现中华民族伟大复兴贡献卓越力量。