地大新闻网讯(记者 焦思勤 通讯员 侯建湘)大约2.5亿年前,一场地球史上最致命的生物大灭绝突然爆发,表现在海洋中90%的生物消失,四射珊瑚、三叶虫等全军覆没,陆地上的森林、昆虫、动物也罕有幸免。这场浩劫被称为“二叠纪-三叠纪生物大灭绝”,也叫 “The Great Dying”(译为“地球生命的至暗时刻”)。大灭绝之后的500万年,地球进入了一个长达5百万年的、持续失控的“超级温室”状态,炙烤着幸存的生命。为什么地球没有在火山喷发过后“自动降温”?答案可能藏在陆地生态系统中的植物里。

近日,我校地质微生物与环境全国重点实验室喻建新教授团队在中国科学院院士殷鸿福教授的带领下,三代地大人历经二十余年的野外植物化石采集,结合全球文献数据,构建了植物化石资料库。研究团队在《自然-通讯》(Nature Communications)发表论文《早三叠世:植被崩溃引发的超级温室时代》(Early Triassic super-greenhouse climate driven by vegetation collapse),论文第一作者是徐珍博士,该成果由我校和英国利兹大学联合主导,集结了全球十个科研单位共同参与。

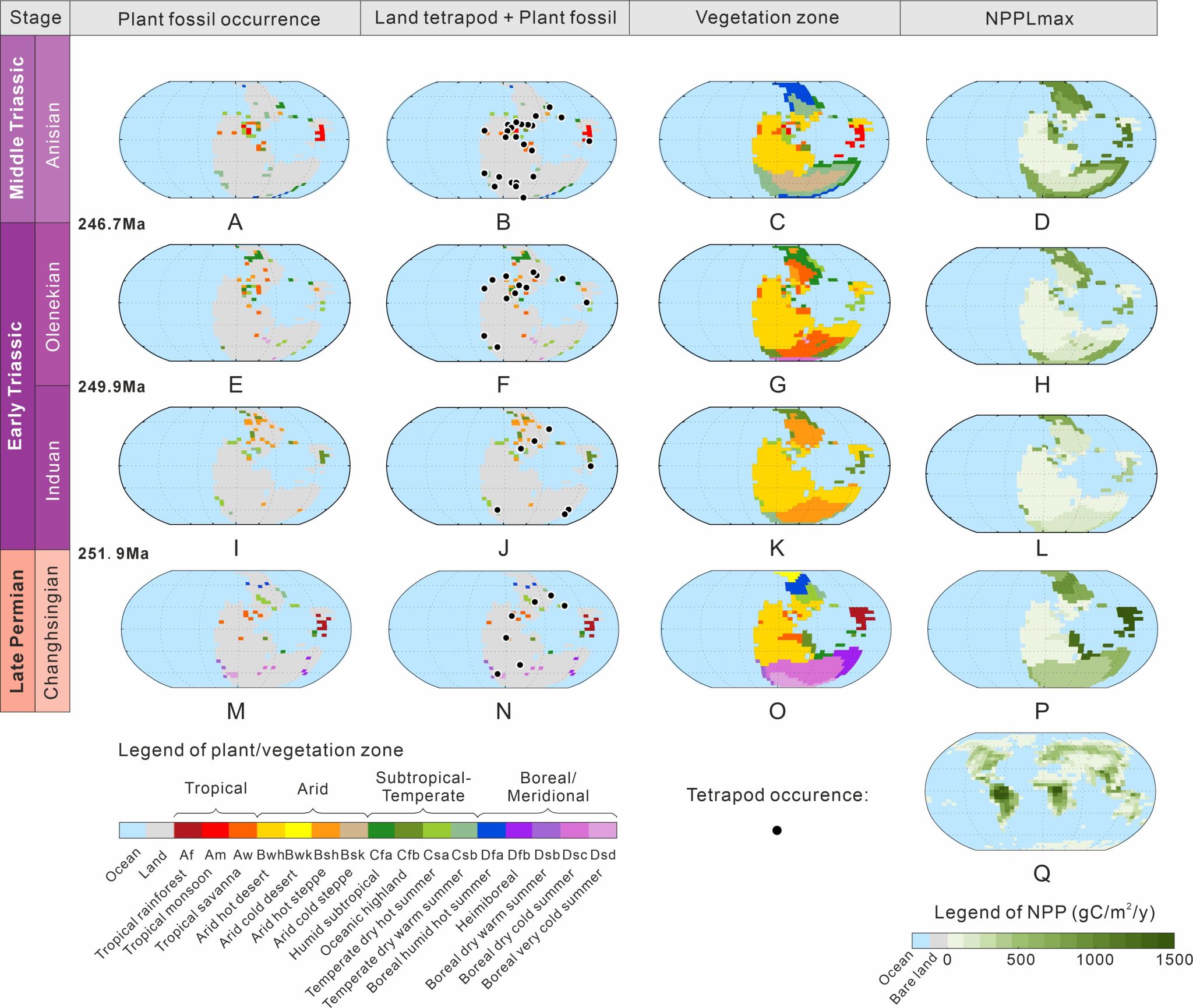

图1 晚二叠世-中三叠世植物、四足动物、植被类型和净初级生产力分布图

在资料库的基础上,研究团队制定了植物化石重建与数据规范化方案,开展沉积学证据分析,并对全球陆表岩石类型及化学成分进行统计,首次绘制出二叠纪–三叠纪大灭绝前后至中三叠复苏阶段的全球陆地植被与岩性演化的时空分布(图1)。

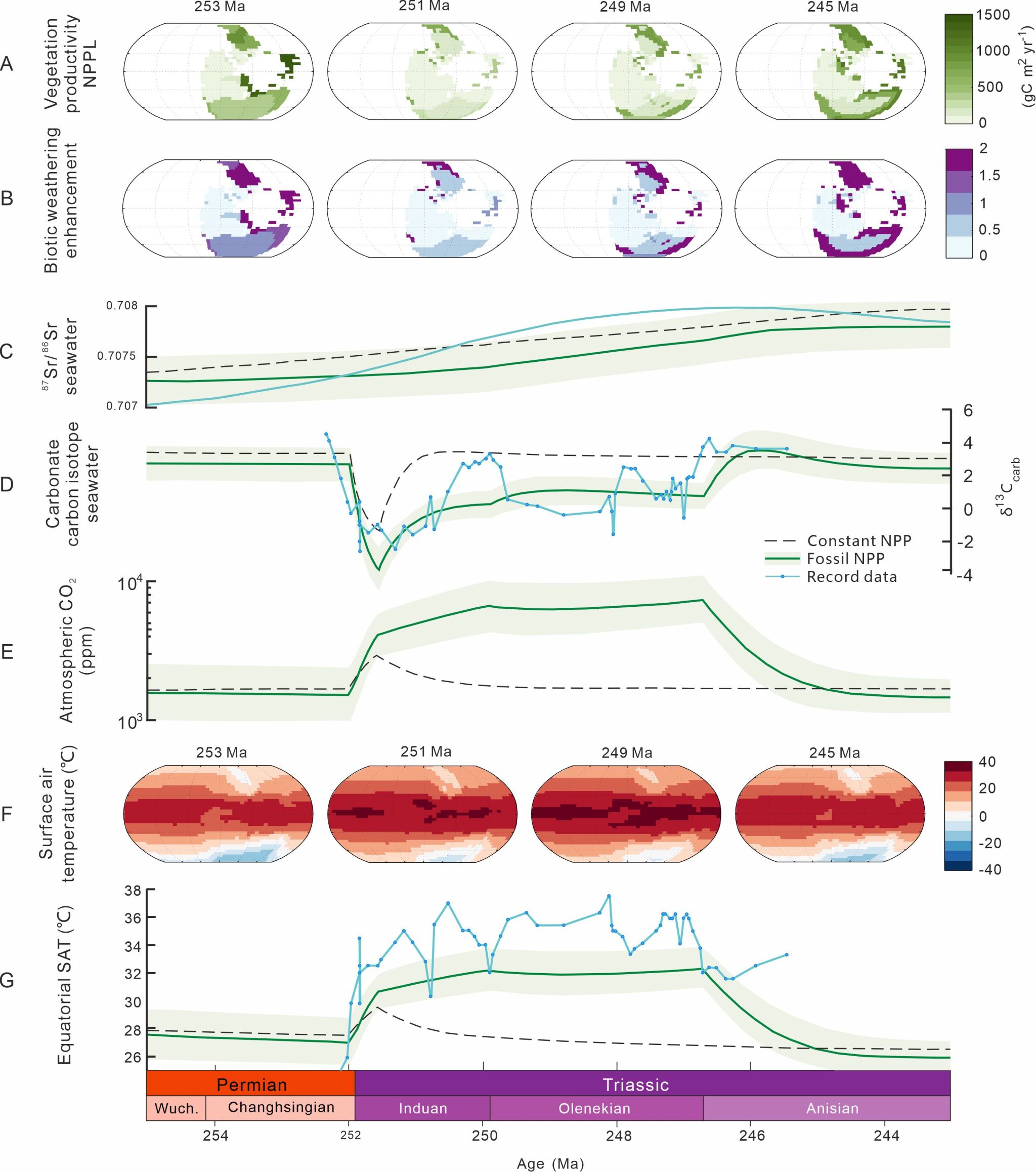

图2 陆地初级生产力变化驱动的气候-生物地球化学模拟结果

团队创新性地将植物化石资料引入气候–生物地球化学模型,进一步追踪与植物生理过程相关的关键元素迁移模式(如光合作用效率、根系加速风化等)。研究首次实现了以数学方式定量表达植物对地球系统的响应与反馈能力(图2),明确指出二叠纪-三叠纪大灭绝让地球的热带森林几乎全军覆没——尤其是曾经在中国、东南亚等地茂盛生长的巨型雨林,在极短的时间内崩塌殆尽,这场植物危机直接削弱了大气中二氧化碳的“回收机制”。

植物本是大自然的“碳捕手”,它们吸收二氧化碳,平衡碳收支;植物根系的生长发育,加速岩石风化,也消耗二氧化碳。但当植物大面积消失,这套“生态空调”也随之关闭,火山喷发出的巨量二氧化碳气体无法被陆地植物吸收,地球陷入了一个正反馈的死亡循环,森林越少导致碳封存越差,温度越高导致森林越难生存,温度持续升高。

最终结果显示大气中二氧化碳浓度飙升至7000ppm(现代值为420 ppm),地表年平均温度超过34℃(现代值为25-27℃),热浪笼罩赤道,地球变成一个炽热牢笼,难以恢复至灭绝前状态。直到植物在漫长时间的演化中找到了适应高温环境的诀窍,它们慢慢从高纬度“避难所”回到热带,生态系统才逐渐修复,气候才开始缓慢降温。

这项研究的深层意义在于:当植被减少到某个程度,大气碳收储会突然失效。温室效应失控,即使那时人类可以实现碳的零排放,或许为时已晚,就像二叠纪-三叠纪时期火山停止喷发,气温依旧高值。地球会进入另一个“稳定态”,但是起源并适应于上一个温度较低稳定态的生物,将难以生存,甚至走向灭绝。

当今极端气候频繁发生,并不是简单的“天气变化”,可能与地球上热带森林面积减少存在正相关性。地球正在接近一个无法回头的生态临界点。以古示今,研究团队提出:森林不是可有可无,而是气候安全的“守门员”。(审稿 陈华文)